Le monde des LBO en restructuration a connu des évolutions majeures ces derniers mois. Entre la réforme du droit des entreprises en difficulté et la multiplication des opérations de lender-led, actionnaires, créanciers et conseils spécialisés ont dû faire face à de nouvelles problématiques qui ont marqué bon nombre de dossiers.

Le répit se fait encore attendre sur le front des LBO. La crise perdurant, les entreprises acquises par endettement sont toujours très nombreuses à subir le poids du ralentissement économique et, par conséquent, à rencontrer des difficultés pour rembourser leur dette d’acquisition.

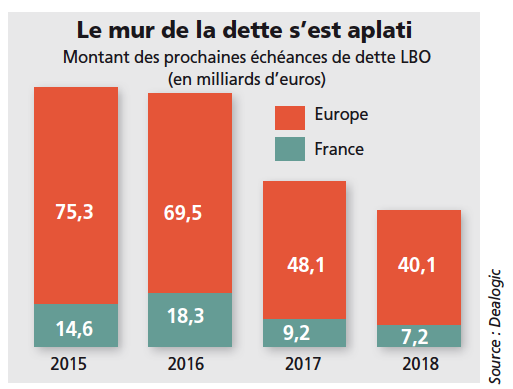

Le monde du LBO en difficulté est cependant entré dans une nouvelle phase depuis deux ans. Lors de la première vague de restructuration de LBO en 2008-2009, les renégociations de dette et refinancements de certains dossiers ont permis d’adapter leur endettement à une activité en repli avec, en conséquence, un mur de la dette, redouté depuis plusieurs années, devenu simple muret.

Des créanciers de plus en plus exigeants

Mais pour bon nombre de dossiers, ces ajustements n’auront pas suffi à surmonter la crise. Traités la plupart du temps en mandat ad hoc et/ou conciliation, ils ont essentiellement consisté en des renégociations de covenants ou des «amend and extend», souvent assortis d’une augmentation des marges bancaires, dans l’espoir d’une reprise de l’activité à horizon 2010-2011. A l’époque, les fonds de private equity détenant ces sociétés étaient prêts à supporter quelques grains de sables dans la mécanique, notamment ceux qui n’avaient pas prévu de levée de fonds immédiate et pouvaient attendre une embellie avant d’aller convaincre leurs investisseurs de leur capacité à créer de la valeur.

Mais cette reprise de l’activité se fait toujours attendre et les difficultés ne concernent plus seulement la dette de la holding d’acquisition mais touchent aussi aujourd’hui la société opérationnelle. L’heure est désormais aux grandes manœuvres face à des banques dont la patience a atteint ses limites. «Quand on a déjà demandé aux banques de renégocier les covenants, puis des rééchelonnements de dette et qu’on leur dit ensuite qu’on ne pourra plus rembourser, elles finissent naturellement par s’agacer», confie Yahya Daraaoui, président d’AlixPartners. En conséquence, les établissements de crédit, usés de faire tous les efforts, demandent désormais aux actionnaires d’assumer davantage leur rôle, quitte à les faire sortir des dossiers avec pertes et fracas s’ils ne veulent ou ne peuvent pas réinjecter les sommes nécessaires dans leurs participations. Certains fonds privilégient d’ailleurs cette solution, préférant figer leur perte plutôt que de passer du temps et de l’argent sur ces dossiers sans garantie de résultat.

Une réforme finalement timide

L’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2014, suit d’ailleurs la même logique de rééquilibrage du rapport de force entre créanciers et actionnaires. Elle a notamment instauré la possibilité pour le conciliateur de préparer un plan de cession en phase préventive, sorte de «prépack», qui serait pris en compte lors d’un redressement judiciaire. Les acteurs du restructuring n’avaient certes pas attendu cette réforme pour préparer des cessions en amiable, mais la pratique est désormais ancrée dans la loi. Pour inciter les créanciers à injecter de l’argent frais, elle a également étendu le privilège de new money pendant la période de conciliation.

En effet, l’ancienne loi qui n’accordait ce privilège qu’au moment de l’homologation de la conciliation avait condamné de nombreux dossiers pour lesquels le besoin de new money était immédiat. Les créanciers auront par ailleurs la possibilité en sauvegarde de présenter un plan concurrent à celui de l’actionnaire sous certaines conditions. Si le tribunal demeure souverain pour choisir le meilleur plan, la loi offre néanmoins de nouveaux outils aux créanciers pour exercer une pression sur les actionnaires.

Mais la mesure phare du projet d’ordonnance, qui devait permettre au tribunal de forcer l’actionnaire de contrôle à céder ses actions au profit des créanciers, a finalement été abandonnée, au grand dam des professionnels du restructuring. La notion d’expropriation induite dans cette mesure et le risque d’inconstitutionnalité qui en découle aura sans doute eu raison de la volonté du législateur. Ne reste que la possibilité pour le tribunal de forcer le mandataire social à céder ses parts, une mesure qui existait déjà dans l’ancien texte.

L’élargissement du périmètre de la sauvegarde financière accélérée (SFA), rebaptisée sauvegarde financière anticipée, figure également au rang des nouvelles mesures. Cette procédure, entre l’amiable et le judiciaire, inclura désormais les créanciers non financiers, permettant toujours de forcer les prêteurs récalcitrants à accepter un accord si la majorité des deux tiers est atteinte. Réellement effective depuis le décret 20 septembre 2012 rendant les LBO éligibles à cette procédure, la SFA n’a été utilisée que dans sept dossiers à ce jour. Le plus emblématique d’entre eux est la restructuration de Solocal Group (ex-PagesJaunes) qui a eu recours à la SFA pour appliquer son accord de refinancement bancaire à la totalité de ses prêteurs, satisfaisant dès lors l’une des principales conditions à la réalisation de son augmentation de capital. Il s’agissait d’ailleurs de la première SFA ouverte sur une société cotée. Le groupe d’enseignes d’habillement Vivarte, qui mène l’une des plus importantes restructurations de la place avec une dette de 2,8 milliards d’euros, devra peut-être recourir à cette procédure à son tour s’il ne parvient pas à obtenir l’accord de l’unanimité de ses créanciers dans le cadre des négociations qu’il mène actuellement.

Un nouveau visage pour la justice commerciale

Après la réforme du droit des restructurations, une seconde ordonnance devrait venir cette année modifier le fonctionnement de la justice commerciale et suscite déjà une levée de bouclier des juges consulaires. Dans le cas d’Ascometal, un LBO en redressement judiciaire détenu par Apollo et repris par Frank Supplisson, ex-directeur de cabinet d’Eric Besson, soutenu par l’ancien d’Arcelor Guy Dollé, cette réforme à venir aurait influencé la décision du tribunal de commerce de Nanterre, aux dires de plusieurs protagonistes du dossier. En effet, le choix du repreneur par le tribunal de commerce a provoqué la polémique, l’offre de l’ancien haut fonctionnaire apparaissant peu crédible face à celle de l’industriel brésilien Gerdau, qui était certes la moins-disante socialement. Contre l’avis du juge-commissaire et de l’administrateur judiciaire, le juge a choisi l’offre «française» soutenue par l’Etat, qui bénéficiait notamment d’un appui financier du FDES. Dans son jugement, le tribunal reconnaît de lui-même que «la proposition de Gerdau est mieux à même d’assurer la pérennité à long terme d’Ascometal», mais admet néanmoins avoir privilégié «la sécurité à court terme».

Une justification pour le moins surprenante, surtout si l’on considère que cette offre n’est pas vraiment française, étant essentiellement financée par les fonds britanniques Warwick Capital Partners et Davidson Kempner qui ont mis l’essentiel des actifs d’Ascometal en garantie de leur financement dans une fiducie. «Frank Supplisson et Guy Dollé sont aujourd’hui coincés entre deux fonds britanniques qui ont pris les commandes et ne pourront sans doute pas remettre au pot si nécessaire», déplore un des acteurs du dossier. «Bercy a fait miroiter au tribunal un assouplissement de la réforme de la justice commerciale pour le convaincre de retenir l’offre qu’il a adoubée», laissent entendre plusieurs intervenants du dossier. Si l’on en croit ces professionnels, l’exécutif semblait prêt à tout pour éviter un nouveau traumatisme Florange en pleine période d’élections européennes…

Les prêteurs s’imposent en actionnaires

En parallèle de ces deux réformes et malgré l’abandon de la mesure phare du projet d’ordonnance modifiant le droit du restructuring, un nouveau changement de paradigme est intervenu en France au cours de l’année écoulée. Initiés en 2009 avec le dossier CPI, les changements de contrôle au profit des créanciers, ou lender-led, se sont multipliés ces derniers mois. Saur, Terreal, Frans Bonhomme, Mediannuaire/PagesJaunes et peut-être bientôt Vivarte n’en sont que quelques exemples. Les «amend and extend», capitalisations des intérêts ou conversions en obligations remboursables en actions (ORA) consenties en attendant des jours meilleurs n’ayant pas suffi à faire repartir les entreprises, place aux restructurations en profondeur impliquant des réductions massives de dette en échange de l’entrée des créanciers au capital. Jusqu’à présent, les banques françaises se sont montrées extrêmement réticentes à l’idée de prendre les clés, même indirectement, d’une entreprise débitrice, notamment en raison des risques sociaux qu’ils impliquent et la crainte de voir leur responsabilité engagée. «Les établissements de crédit français restent fermés sur la conversion de créances en capital, sauf quand elles n’ont pas le choix et qu’un acteur spécialisé leur propose d’assumer la gouvernance à leur place», reconnaît un professionnel du restructuring. Dans les derniers cas de lender-led, les prises de contrôle étaient donc essentiellement pilotées par des acteurs anglo-saxons, bien souvent des fonds d’investissements entrés dans le dossier en rachetant de la dette décotée sur le marché secondaire et qui ont l’avantage de ne pas être soumis aux règles de Bâle 3 limitant l’exposition des banques en fonds propres. Ce fut notamment le cas de Mediannuaire, où les créanciers s’étaient rassemblés autour du fonds Cerberus, ou encore Vivarte, qui étudie l’entrée de ses créanciers à son capital sous la conduite d’Oaktree et d’Alcentra. Les prêteurs devront alors consentir un abandon de dette pouvant atteindre 2,3 milliards d’euros !

Mais désormais, il semble que les banques hexagonales commencent à changer leur fusil d’épaule. «Les principaux prêteurs français ont beaucoup mûri, observe Yahya Daraaoui. Ils commencent à se positionner de la même façon que les prêteurs anglo-saxons car ils se doivent d’être défensivement pro-actifs. Ils développent donc une réflexion sur les positions à prendre dans les situations où ils ont la possibilité de convertir leur dette en capital. Ils joueront un rôle à l’avenir.» En effet, si elles nourrissent l’espoir de pouvoir retrouver davantage de valeur en pilotant l’actif, à supposer qu’il soit suffisamment sain, plutôt qu’en vendant leur créance avec une décote, les banques françaises ont tout intérêt à appliquer les mêmes méthodes que leurs homologues anglo-saxons.

La gouvernance, clé du succès d’un lender-led ?

Mais gérer une entreprise ne s’improvise pas et les banques devront mettre en place des écosystèmes adaptés. Les fonds anglo-saxons qui entrent par la dette ont pour avantage d’avoir également des activités en equity leur conférant une grande expérience dans la gestion de société opérationnelle. Ils sont par ailleurs entourés de tout l’environnement de partenaires nécessaires à la maîtrise des problématiques d’actionnaire, qu’il s’agisse de conseils en restructuration, en gestion opérationnelle, financiers, juridiques. Forts de cet entourage, ils peuvent dès lors tenter le pari du retournement en prenant les clés. Pour le président d’AlixPartners, la constitution d’un tel écosystème autour des prêteurs français prendra un peu de temps mais son avènement changera leur approche des dossiers de restructuration.

Qu’il s’agisse des créanciers anglo-saxons ou des banques françaises, la problématique de la gouvernance est centrale dans les opérations de lender-led, qui ne se résument pas à un simple abandon de dette. Face à des centaines de créanciers comme dans les dossiers Saur et, le cas échéant, Vivarte, la structure de gouvernance et le choix des administrateurs et dirigeants sont essentiels pour atteindre l’objectif de retournement de l’activité. Dans le cas du lender-led de CPI en 2009, les administrateurs indépendants désignés par les banques n’étaient pas suffisamment impliqués dans la gestion de l’entreprise, ce qui a conduit quatre ans plus tard à une nouvelle restructuration au profit d’Impala, le groupe de Jacques Veyrat.

Au final, les créanciers ont dû abandonner l’actif et la quasi-totalité de leurs créances restantes. Dans le dossier Saur, que de nombreux observateurs s’attendent à voir repasser devant le CIRI, un conseil de surveillance a été mis en place au niveau de la holding Hime à l’issue du lender-led conduit par BNP Paribas, Natixis et RBS, présidé par Jean-Pierre Rodier, ancien PDG de Péchiney. S’il apparaît comme un homme fort pour le groupe, il a néanmoins dû prendre acte du départ d’Olivier Brousse, le président exécutif de la Saur, à peine six mois après la restructuration du groupe, en raison de désaccords sur la stratégie à adopter face à des actionnaires décidés à se faire rembourser leurs créances, selon les observateurs avertis. Il s’agissait alors du troisième départ à la tête du groupe en moins de deux ans, de quoi s’inquiéter de la stabilité de sa direction exécutive, depuis assumée par Jérôme Le Conte, ancien patron de la division propreté de Veolia.

Dans le cas de Terreal, son président Hervé Gastinel, maintenu en poste à l’issue du lender-led mené par ING, Park Square Capital et Goldman Sachs, répète à qui veut l’entendre que la gouvernance s’appuie sur un conseil d’administration solide disposant d’un vrai pouvoir de décision. A ses côtés, le spécialiste de l’enveloppe du bâtiment s’est en effet adjoint les services, comme administrateurs indépendants, de Gilles Auffret, ex-directeur général de Rhodia et membre du comité exécutif de Solvay, Bertrand Dumazy, directeur général de Materis Paints, et Patrick Mathieu, PDG d’Armacell. L’avenir dira si ces grands noms de l’industrie permettront au groupe de retrouver de sa superbe.